JVAとは

日本ワインブドウ栽培協会(Japan Vineyard Association 略称JVA)は、

日本ワインの品質向上・発展をめざし、2019年に設立された非営利団体です。

日本のワイナリーは年々その数を増やし、現在その数は全国で500軒以上。

同時に、ワインブドウを栽培する生産者も増加し続けています。

ブドウの樹は100年近く生存することができます。

当協会も、50年後、100年後を見据え、「日本の風土を映し出すワイン」が確立し、

世界の市場においてもその位置づけが不動のものとなっていくよう、

生産者に寄り添い、その活動をさまざまな形で支援していきます。

JVAの取り組み

ワインブドウ苗木のサプライチェーンの確立

ワイン造りの根幹であるブドウ栽培は、穂木を台木に接木して作られた苗木を植えることから始まります。そして、この穂木となる品種は世界中に1万種類以上あると言われています。さらにそれぞれの品種には複数のクローン(遺伝的にわずかに異なる亜種)が認証・登録されています。

アメリカやフランスといったワイン産出国では、これらの品種やクローン、さらにはそれらの出所が保証された苗木が生産者に行き渡る体制が確立されています。穂木や台木となる枝をとるブドウ樹(原木)を育てるブドウ園(原木園)と、この原木園を管理する半ば公的な機関があるのです。原木園では、厳しい衛生管理のもと、膨大な数の品種やクローンの原木がライブラリーとして、またその国で栽培されているブドウ樹の源として大切に育てられています。

つまりこうした原木から採取された穂木や台木が苗木生産者や准普及機関のもとで苗木となり、末端の生産者に行き渡るようになっているのです。品種やクローンの原木は、それぞれの国のブドウ栽培、ワイン造りの根幹となるいわば財産。また、前述の機関は、品種改良、クローンの選定、そして海外からの品種やクローンの輸入をして、自国で使える品種やクローンの数を増やす取り組みも行っています。

近年、日本全国で自ら育てたブドウでワインを造ろうとする人たちが増えてきました。一方で、生食用ブドウ生産者が、ワインブドウの栽培に乗り出す事例も見受けられます。こうしたブドウ栽培に携わる生産者は、北は北海道から南は沖縄まで点在しています。

これら各地の生産者が自らの土地に適したブドウを選択できるよう、JVAは苗木のサプライチェーンを立ち上げます。このサプライチェーンでは、気候変動を見据え、日本にはない品種やクローンを輸入し、200種を目指して拡充を進めていきます。

日本の生産者たちが、自らの土地に適した品種や、目指すワインのスタイルに合う品種を手に入れて、ワイン造りができる基盤づくりを進めています。

ワインブドウのウイルスチェック体制の確立

2018年から2021年にかけて実施された調査で、日本のワインブドウは、48.5%というかなり高い比率でウイルスに感染していることがわかっています。ブドウが感染するウイルスは50種類以上ありますが、この調査で国内での高い感染率が示されたウイルスは、糖度の上昇や色づきを妨げるものです。

また、ベト病や晩腐病といった病気を引き起こすカビとは異なり、ウイルスは一度ブドウに侵入するとブドウから排除することはできません。加えてブドウは、永年性の作物で、一度植えたら数十年と栽培が続いていきます。また、日本でもっとも広がっているワインブドウのウイルスは小さな媒介虫を介して今もどんどん広がりつつあります。

ウイルスに感染したブドウの樹が1本でも畑に持ち込まれたら、それを元にウイルスはブドウ畑中に広がり、さらには隣のブドウ畑にも移っていくかもしれません。また、ウイルスに感染したブドウ樹からとった枝を誰かに渡すと、その枝を元にウイルスの感染はさらに広がってしまいます。

そうならないためにはどうすればいいのでしょうか?

まずははじめが肝心。ブドウ畑に苗木を植えるのなら、その苗木がウイルスに罹っているかどうかチェックすることが重要です。つまり、苗木のサプライチェーンにおいては、ウイルスチェックをする体制は不可欠です。また同時に、今、ブドウ生産者やワイン生産者が育てているブドウ樹のウイルスの感染を疑った際に、それをチェックできるような仕組みも必要です。

サプライチェーンが確立し、ウイルスチェック体制も確立されれば、日本ワインの品質は、格段に向上していくようになると私たちは信じています。

研究や調査の推進

「日本ワイン」自体が公的に定義されたのは2015年。国税庁が、告示によって、「日本ワインとは日本のブドウを日本で醸造したものである」と定めたのです。それまでは市場では、海外原料を使ったものも国産ワインと呼ばれる状態で、日本ワインの生産量や日本のワイナリー数がわかっていませんでした。またワイン産業は国税庁の管轄下にあったものの、ワインブドウ栽培については、国税庁ではなく農林水産省の管轄下にあり続けたこともあり、ワインブドウの栽培の実態は今なお十分に把握できていません。

例えば、海外のワイン産出国では、当たり前のように明らかになっているワインブドウの栽培面積が日本では不明なのです。ワインブドウの苗木の生産量については、JVAが2020年、21年と「醸造用ぶどう苗木に関する動向調査」により調査・公表しています。ワインブドウ産業の発展を推進していくためにも、さらには海外に日本ワインの存在を伝えていくためにも、ワインブドウの実態を常に把握する調査は重要です。

また海外では、ワインブドウについては品種やクローン、栽培技術、そして病害虫対策のみならず、ワインブドウに影響する気象や土壌などの環境要因まで、さまざまな研究が進んでおり、その成果が現場のワイン生産者やブドウ生産者にも共有されています。

しかし日本では、ワインブドウ栽培やワインブドウの病害や虫の研究、ワインブドウ栽培に影響する環境要因の研究を専門にする研究者は、ほとんどいないと言っていいかもしれません。

JVAは、日本のワインブドウ栽培をより良いものにしていくため、こうした現場に生きる研究や栽培実態の調査を推進していきます。

生産者と研究者のネットワークづくり

日本の気候や土壌、つまり日本のブドウ栽培を取り巻く環境は、海外の伝統的なワイン産地のそれとかなり異なっており、海外のワインブドウについての知見が必ずしも通用しません。加えて、日本列島は、南北に長く、気候も多様。北は北海道から南は沖縄まで、南北に渡り、ワインブドウの栽培が行われている現場に役立つような知見を得るには、日本独自の研究が必要です。

日本のワインブドウ栽培の現場で役立つ研究を進めるには、日本でワインブドウが栽培されている畑で、今、どんな病気がでているのか?どんな虫が発生しているのか?それによる被害はどうなのか?さらにはどんなブドウが収穫されているのかなどを知る必要があります。言い換えればブドウが栽培している現場のデータを収集し、ワイン生産者やブドウ生産者の生の声に耳を傾けることで、課題が浮かび上がり、研究も栽培の現場に寄り添ったものとなります。

一方で、現在の日本では、様々な研究者の知見がブドウ生産者やワイン生産者に共有しきれていないところがあります。生産者と研究者の風通しをよくして、情報交換がスムーズになるネットワークを構築すれば、課題解決への道のりも見えてきます。

またJVAでは、病理、昆虫の生態、地理、気象にくわえて、AIの研究者など、専門が異なる研究者同士の連携も推進していきます。そうすることで、それまで気づかなかった視点を産み、課題解決から知見の共有への新たな展開を切り開いていくのです。

造り手たちが学ぶ場の機会創出

日本ではこれまで、ワインの醸造を学べるプログラムがいくつかの大学で提供されてきたほか、国税庁関連の研究機関が集中的な研修を実施し、さらに醸造に関する研究会が講演会や研修会を開催するなどの取り組みが行われてきました。しかしワインブドウの品種やクローン、それらの栽培管理、病害虫対策、土壌や気候といったワインブドウの栽培に関する専門知識や、それを取り巻く環境について学ぶ機会は、ほとんどありませんでした。

例えば、日本のように急速にワイナリーが増えているバージニア(2024年時点で390軒)では、ブドウ栽培者やワイナリーを支援する非営利団体であるバージニア・ヴィンヤード・アソシエーションという組織があり、年に2回、同州においてワインブドウ栽培に携わる人たちが集まり、数日間に渡り学ぶ機会があります。参加者は新しい農薬、病害、凍害や遅霜、栽培管理、品種、栽培効率など、様々なテーマについて学ぶことができるだけでなく、交流を深めることができます。

ワイナリーは、今では佐賀県を除く全ての都道府県に存在します。ワインブドウの栽培となると、現在日本の全都道府県で取り組まれているでしょう。しかしブドウやワインの生産者が多い、山梨県、長野県、北海道を除くと、それぞれのブドウやワインの生産者の数は少なく、学ぶ機会も制限され、栽培に関する知識共有の場が不足している状況です。

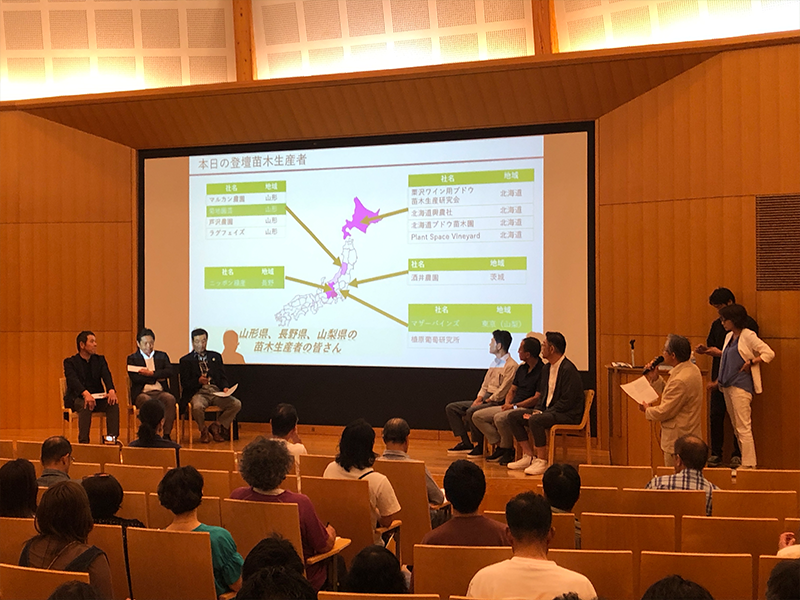

JVAでは、日本各地のブドウやワインの生産者がワインブドウに関する知見や最新の研究成果を学べるように、セミナー、シンポジウム、そして試飲会などを開催しています。ちなみに現在に至るまで、全国の生産者が視聴できるようにオンラインで農薬、ウイルス、土壌改良、そして試飲付き品種深堀りなどのウェビナーを実施してきました。またシンポジウムについては、東京大学の協力を得て開催、ゲストを招いた基調講演、現場の生産者のパネルディスカッション、フランスと日本を結んだトークセッションなどを実施しています。

今後もオンラインでのウェビナーの実施はもちろん、東京だけでなく、日本各地でのセミナーやシンポジウムを開催して、生産者が学ぶ場を創出していきます。